कैसा हो समाज का प्रकृति एजेन्डा ? – धरती और वन…..

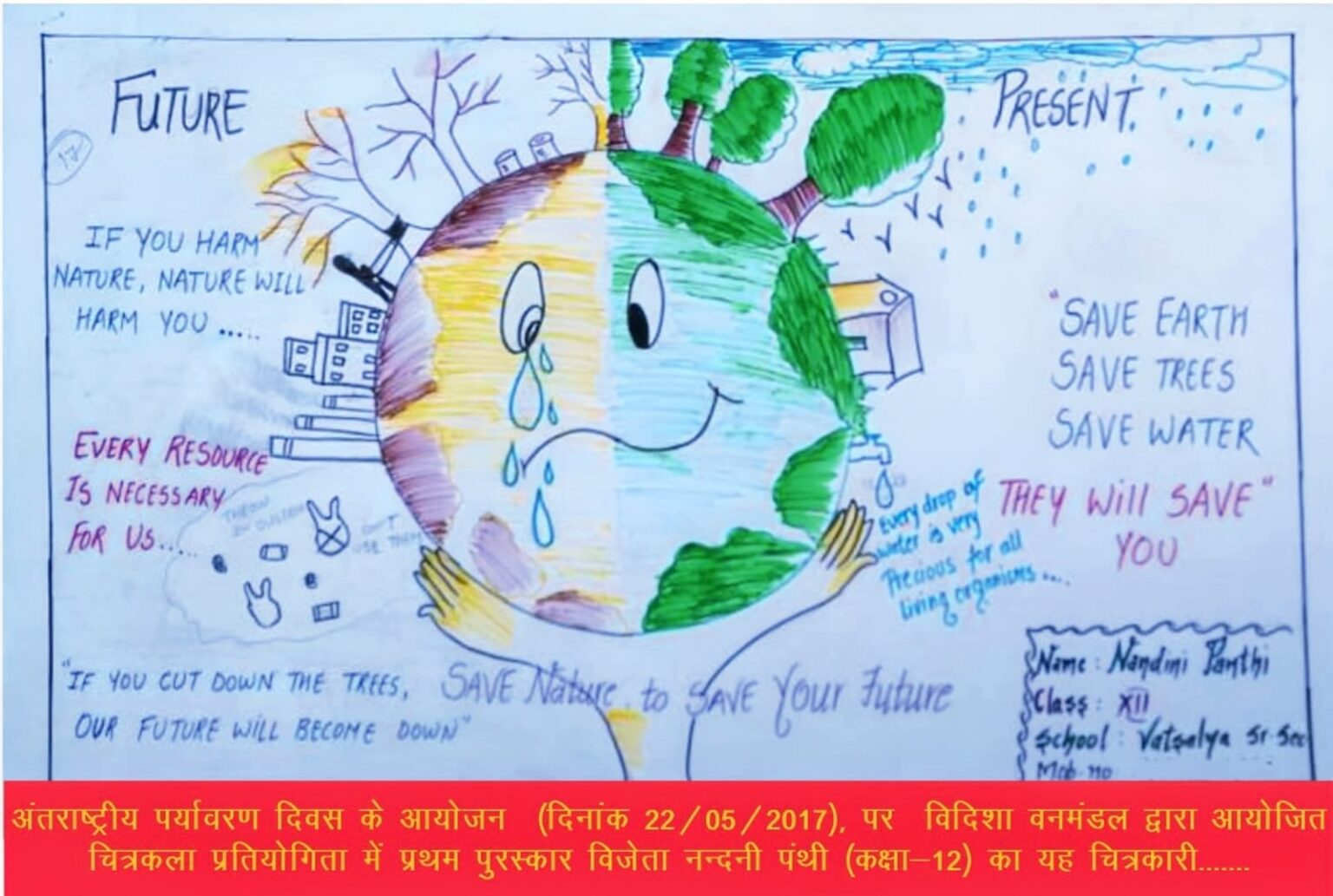

समाज को वनों और उनकी जैवविविधत्ता की चिन्ता करनी चाहिए। उसके बिना समाज का प्रकृति एजेन्डा अधूरा है। भारतीय संस्कृति में मानव, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, जल जीय, पेड़-पौधे लताएँ, नदी तालाब झरने, मिट्टी-पहाड़ इन सबका परस्पर निर्भर संबंध खोजा गया था। उसपर शोध किया गया और प्रामाणिकता के साथ अच्छी अच्छी बातों को आचरण में ढाला गया है जिसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है-

दश कूप समावापी, दशवापी समोहृदः । दश हृद समः पुत्रो, दश पुत्र समो द्रुमः ।

मत्स्यपुराण में ऋषि मनीषा कहती है- एक बावड़ी दस कुओं के बराबर होती है। एक तालाब दस बावड़ियों के बराबर होता है। एक पुत्र दस तालाबों के बराबर होता है। एक वृक्ष दस पुत्रों के बराबर होता है। यह उल्लेख वृक्षों की उपयोगिता को सिद्ध करता है।

अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है- हे धरती माँ! जो कुछ मैं तुझसे लूँगा वह उतना ही होगा जिसे तू पुन्नः पैदा कर सके। तेरी जीवनी शक्ति पर कभी आघात नहीं करूँगा। हे माता! एक पार्थिव गंध हम सबको एक सूत्र में बाँधे हुए है। यह सूत्र, यह नाता मनुष्य के साथ ही नहीं है, वरन पशु-पक्षी नदी-पर्वत, जड़-वेतन, संपूर्ण जगत के साथ है। यह स्नेह बंधन इसी प्रकार बना रहे।

एक बात और, जब कभी हम लोग पानी और पृकृति की चिंता तथा चर्चा करेंगे तो उसके साथ-साथ अनिवार्य रूप से पेड़, पहाड़, जीव-जन्तुओं, हवा, जैवविविधता की चिन्ता और चर्चा भी करनी पड़ेगी। प्राकृतिक घटकों को खंड-खंड में नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक के रूप मान्यता देकर समाज के एजेन्डे पर लाना होगा। वही समाज का एजेन्डा है। वही समाज की अपेक्षाओं का आईना है। वही हमारा भविष्य है। वही असली सरोकार है। यह चिन्ता, पर्यावरण चेतना है। उसी चेतना के कारण, अनेक बार, समाज मुख्य धारा में आया है।

पर्यावरण चेतना इतिहास के पन्नों मेंः

भारतवर्ष में पर्यावरण चेतना और तवानुकूल विकास के प्रमाण वैदिककाल से मिलने लगते हैं। इसी कारण, हमारे प्राचीन ग्रन्थों में प्रकृति एवं उसके घटकों (वन, जल, वृक्ष, पर्वत, जीव-जन्तुओं इत्यादि) के प्रति विशेष सम्मान भाव तथा पूजा का उल्लेख मिलता है। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा को प्रकृति की पूजा माना जाता है। इस पूजा के बारे में कृष्ण ने कहा था कि उनके ग्राम के समाज की आजीविका का आधार, गोवर्धन पर्वत की जैव-विविधता है।

भारतीय समाज ने स्थानीय पर्यावरण और मौसम तंत्र के सम्बन्ध को अच्छी तरह समझकर नगर बसाए थे। खेती तथा पशुपालन को आजीविका का निरापद आधार बनाया था। उनके परस्पर सम्बन्धों के विश्लेषण से पता चलता है कि अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बसे भारतीय ग्रामों ने खेत, खलिहान, चारागाह, जंगल और बाग-बगीचों की एक-दूसरे पर निर्भर तथा मददगार प्रणाली विकसित की थी। यह प्रणाली स्थानीय जलवायु के अनुकूल थी। यह प्रणाली बाह्य नदद से पूरी तरह मुक्त थी। निरापद थी। साईड-इफेक्ट से मुक्त थी।

भारत के अलावा, अरब देशों के चिकित्सा शास्त्रों में वायु, जल, मृदा प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्टों की व्यवस्था करने का उल्लेख है। इसी प्रकार, जब लन्दन में कोयले के धुंए के कारण प्रदूषण बढ़ गया तो सन 1272 में, ब्रिटेन के शासक किंग एडर्वड प्रथम ने कोयला जलाना प्रतिबंधित किया। औद्योगिक इकाईयों द्वारा छोडे घूंए के कारण जब वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ा तो ब्रिटेन ने सन 1863 में ब्रिटिश एल्कली एक्ट (पर्यावरण कानून) पारित किया। महारानी विक्टोरिया के शासन काल में चलो प्रकृति की ओर लौटें (Back to Nature) आंदोलन हुआ, जनचेतना बढ़ी तथा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनेक सोसायटियों का गठन हुआ। सन 1739 में बैंजामिन फेंकलिन तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने चमड़ा उद्योग को हटाने तथा कचरे के विरुद्ध, अमेरिका की पेन्सिलवानिया एसेम्बली में, पिटीशन दायर की। 20 वी शताब्दी में, पर्यावरण आआंदोलन का विस्तार हुआ तथा वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में प्रयास हुये।

सन 1962 में, अमरीकी जीवशास्त्री रथेल कार्सन की पुस्तक (साइलेन्ट स्प्रिंग) प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डी.डी.टी. तथा अनेक जहरीले रसायनों के कुप्रभावों के बारे में जानकारी दी गई थी। जिससे पता चला कि डी.डी.टी. तथा अन्य कीटना नाशकों के उपयोग से लोगों में कैन्सर पनप रहा है। पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद, अमेरिका में पर्यावरण के प्रति जनचेतना बढ़ी। सन् 1970 में एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेन्सी का गठन हुआ। सन् 1972 में डी.डी.टी. के उपयोग पर रोक लगी। इसी दौरान, अनेक नये पर्यावरण समूह जैसे ग्रीनपीस तथा पृथ्वी नित्र (Friends of the Earth) अस्तित्व में आये।